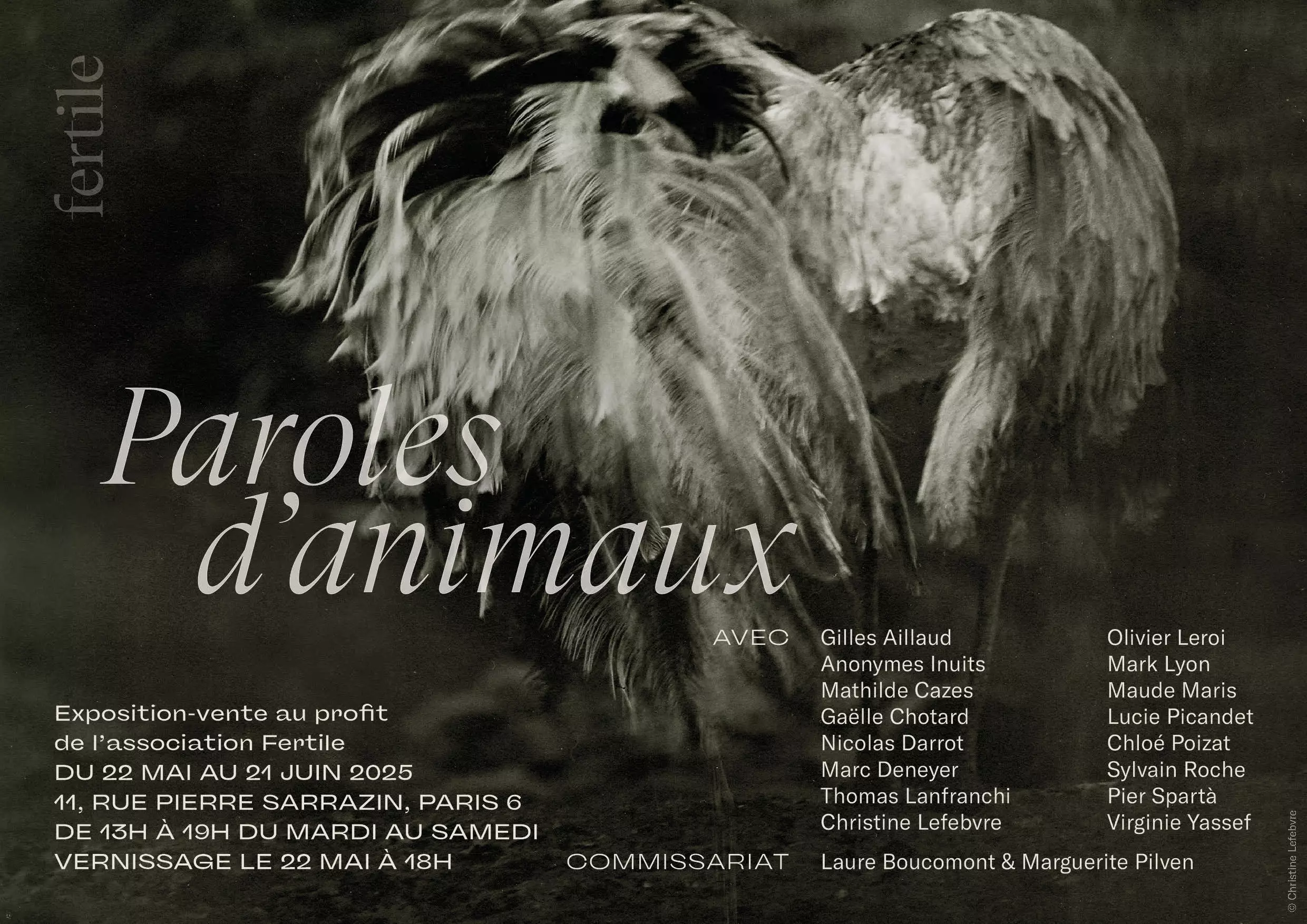

Paroles d'animaux, une exposition chez Fertile

Concevoir une exposition portant sur l’animal, c’est peut‑être commencer par réaliser que la parole produit un monde uniquement à l’image de la pensée humaine.

Ce constat est ancien, et les questions qu’il pose contemporaines des premières formes d’« humanisation des forces » et des pouvoirs organisés qui ont interprété la nature (1). Dès le Paléolithique, les humains ont réalisé des rituels d’invocation d’un monde perdu, un monde d’avant sa séparation avec l’animal et d’avant l’histoire humaine. Ce franchissement symbolique de la coupure irrévocable les a appelés à recourir à d’autres langages qui sont ceux de l’art : peinture, danse, chant.

Si l’espèce humaine a imposé son ordre, asservi les animaux et la terre qu’ils ont en commun, une petite minorité d’entre eux « endosse la responsabilité de la population animale », non dotée de parole (2). Les peuples chasseurs font des offrandes à leurs proies, les chamanes intercèdent pour écouter leur message, éviter leur courroux. Parfois conteurs et poètes, les paysans aiment leurs bêtes dont ils sont aussi les soigneurs et détiennent les secrets.

Les artistes ici choisis poursuivent en quelque sorte cette tradition qui consiste à « se tenir aux aguets,(3) »

à « créer pour, à la place de (4) » l’ensemble de la collectivité des existants. Du silence dans lequel nous avons plongé le monde animal, ils font une matière sensible qui estompe les remparts du logocentrisme, repense les lignes de partage entre notre activité rationnelle et notre sensibilité.

Ils confrontent notre désir d’objectivité et notre besoin de comprendre à un champ émotionnel où la parole se fait plus humble, respectueuse du mystère irréductible auquel nous reconduit l’expérience de notre coexistence avec eux. Ils suggèrent une dimension du vécu animal, évoquant une réalité inhérente à leur expérience qui n’est pas la nôtre et nous retient au seuil d’un monde inaccessible, intraduisible.

Dans notre arrogance, la bête est sans histoire, symboliquement et iconographiquement corvéable de tout ce que l’homme a eu besoin de se raconter pour se comprendre. Mais que découvririons‑nous de sa réalité si, quittant les sentiers balisés du langage, nous partions à leur rencontre, modifiant nos comportements pour nous mettre sur un plan de proximitéphysique avec eux, nous glisser dans un monde de silence et de lenteur, accorder davantage crédit à nos sens et mesurer l’impact du bruit, considérer les traces de leur passage comme « la marque de la vie (5) » ?

C’est ce chemin de traverse, fait d’émotion et de sensorialité, que les oeuvres des artistes ici rassemblées nous incitent à envisager, où les qualités d’observation, d’écoute et d’attention font apparaître des aspects du monde animal qui excèdent leur seule représentation naturaliste.

Les peintures, photographies, dessins, sculptures et lithographies choisies nous ont semblé éviter l’écueil des

projections humaines pour redonner toute son ampleur à la réalité du monde animal, à leur beauté, et renouveler avec subtilité, poésie, tendresse et humour, les représentations que nous nous en faisons.

Marguerite Pilven

Présentation de l'exposition réalisée en collaboration avec Laure Boucomont, directrice de Fertile.

Avec les oeuvres de : Gilles Aillaud, Anonymes Inuits, Mathilde Cazes, Gaëlle Chotard, Nicolas Darrot, Marc Deneyer, Thomas Lanfranchi, Christine Lefebvre, Mark Lyon, Olivier Leroi, Maude Maris, Lucie Picandet, Chloé Poizat, Sylvain Roche, Pier Spartà, Virginie Yassef.

A découvrir du 23 mai au 22 juin, vernissage jeudi 22 mai sur invitation.

Infos pratiques : 11 rue Pierre Sarrazin Paris 6 (sonner à la porte), ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h.

Notes

(1) Jean-Louis Schefer, Questions d’art paléolithique, 1999, éd. P.O.L.

(2) Nous nous appuyons sur les remarques de Deleuze commentant la question du « devenir animal », concept clef de sa pensée, dans le cadre de l’Abécédaire qui prend Animal pour lettre A.

(3) Ibid.

(4) Ibid.

(5) Le propos est de Jacques Derrida.